Text und Bilder von Daniel Meister

Eine lange, lange Weile stehe ich vor dem Bücherregal, lasse die Hand über die Buchrücken gleiten und selektiere. Weitgereiste Bücher sollen her. Zufrieden stelle ich fest, dass meine Auswahl davon auch schon kleiner war. Bei dem Regal, auf dem ich meine Lieblingsbücher aufbewahre, hält der Zeigefinger bei jedem vierten oder fünften Titel inne. Allein das Anfassen der Buchrücken weckt Erinnerungen. An Momente, in denen ich von diesen Büchern aufgeschaut habe, den Geruch nach Meer und verbranntem Torf in der Nase aus einem Busfenster auf die vorbeiziehende Landschaft oder auf federleichte Tage am Strand oder auf einen mit leeren und halbleeren Schüsseln und Tellern vollgepackten weissen Plastiktisch, auf dem eine Stunde zuvor noch göttliche Gerichte gethront hatten, rundherum Gelächter, Gesten, Erklärungen.

Wäre mein Rucksack grösser, hätte ich noch viel mehr Erinnerungen in ihm mit nachhause gebracht. Da er das aber nicht ist, bin ich die meisten unterwegs wieder losgeworden, habe sie verschenkt oder in Second-Hand-Buden gegen andere getauscht. Vielleicht stehen sie jetzt in anderen Regalen, werden von Zeit zu Zeit hervorgenommen, vom Staub befreit und ein paar Momente lang in der Hand gewogen.

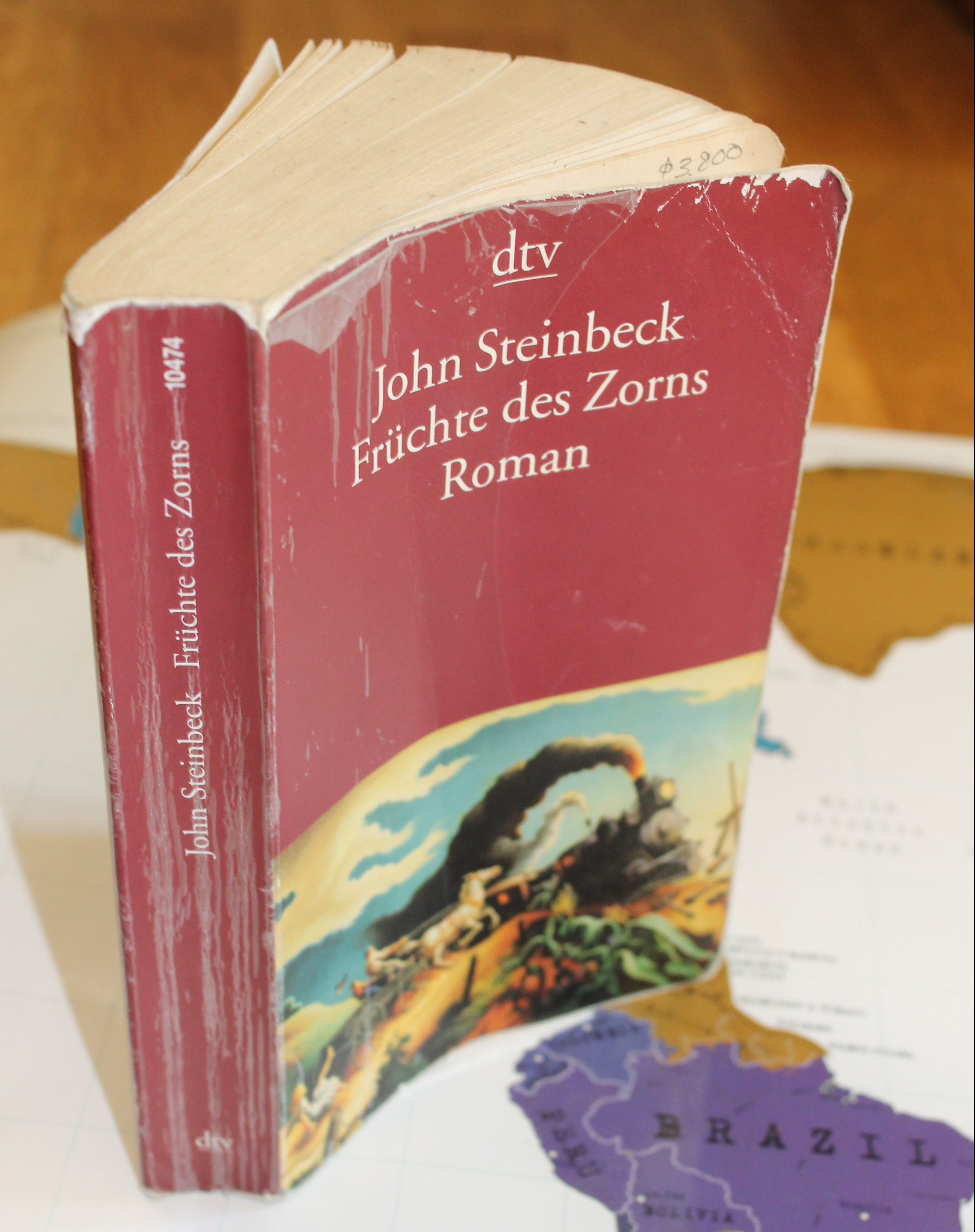

Ich entscheide mich jedenfalls für das erste Buch: Früchte des Zorns von John Steinbeck. Mein Exemplar des Werks war wohl schon lange unterwegs, bevor ich es gefunden und um die halbe Welt heimgeschleppt habe. Die Laminierung des Einbands blättert allmählich ab, die Ecken sind so stumpf und rund, dass man nicht einmal mehr von Eselsohren sprechen mag. Irgendwann einmal muss das Buch feucht geworden sein, wobei es viel von seiner ursprünglichen Form verloren hat. Wie einer, der etwas zu lange auf Reisen war und sich in der Rechteckigkeit des hiesigen Alltags nicht mehr zurechtfindet, steht es etwas unförmig und unbeholfen in meinem ansonsten recht  gradlinigen Gestell. Ich nehme es hervor und schlage es auf. Die ersten Seiten hängen windschief im Einband; sie sind gelbfleckig und zeigen erste Spuren von Vergilbung.

gradlinigen Gestell. Ich nehme es hervor und schlage es auf. Die ersten Seiten hängen windschief im Einband; sie sind gelbfleckig und zeigen erste Spuren von Vergilbung.

Eine der vorherigen Besitzerinnen, Brigitte K., hat mit Bleistift ihren Namen auf die Innenseite des Einbands geschrieben und darunter die Webadresse www.grannies-bike-world-trip.de. Auf der gegenüberliegenden Seite hat jemand notiert: „Von Michael K. und Jessica T., in Ceiba bei Omega Jungle Lodge getroffen.“. Ich überlege wieder einmal, wer wohl diese Leute waren und was wohl der Anlass gewesen war, das Buch weiter zu geben.

Dann fällt mein Blick auf den ebenfalls mit Bleistift ganz oben auf die Seite gekritzelten Preis, den ich damals für das Buch bezahlt habe: 3.200 costaricanische Colon. Eher zum Zeitvertreib als mit Kaufabsichten hatten wir in einer kleinen Bäckerei am Meer in der schmalen Used-Books-Ecke des Lokals geschmökert. Dabei war mir das Buch in die Hand gefallen. Ich hatte vorgehabt, es wieder zurück zu den Anderen zu stellen, doch dann hatte ich die ersten zwei oder drei Seiten gelesen und es gekauft. Und es am nächsten Tag während einer langen Busfahrt fertiggelesen.

Ich grinse selig den Erinnerungen hinterher, mein Zeigefinger wandert weiter den Buchrücken entlang. Und hält wieder an. Flora Tristan, „Meine Reise nach Peru“. Ich mustere das Buch. Es ist etwas besser in Schuss als „Früchte des Zorns“ – aber nur etwas. Auch seine Seiten wellen sich. Der Einband ist ein wenig zerschlissen und von immer stumpferem Weissgelb. Das Buch sieht aus wie ein vom Wetter und Alter verzogenes hölzernes Boot mit abblätterndem Lack, an dem sein Kapitän noch hängt, obwohl es etwas aus der Form geraten ist.

Gekauft habe ich das Buch auf der gleichen Reise wie das erste, aber etwas später, in Cartagena, im „Gato Negro“. Wieder so ein Hybrid aus Buchladen und Bäckerei. Zwei Tage zuvor waren wir hier in Kolumbien angekommen, auf dem Seeweg, weil der Landweg von Panama aus durch eine der letzten wirklich gefährlichen Gegenden des Lands geführt hätte, durch den Darien Gap – Rückzugsgebiet für Guerillas, Paramilitärs, Drogenkartelle und allerlei andere Leute, die wir nicht zwingend kennenlernen wollten. Also lieber auf dem Seeweg.  Drei Tage bei ordentlichem Seegang mit zwölf seekranken Mitreisenden auf einem zu kleinen Segelboot mit einer einzigen engen Gemeinschaftskabine für alle, ohne Dusche oder Kühlschrank, dafür mit hin und her rutschendem Katzenklo für die Schiffskatze, gelenkt von einem alternden, verbitterten türkischen Kapitän oder seiner chronisch böse blickenden Ehefrau, wenn er betrunken war. Am dritten Tag hatte es nur noch vom Meerwasser aufgeweichtes Brot zu Essen gegeben.

Drei Tage bei ordentlichem Seegang mit zwölf seekranken Mitreisenden auf einem zu kleinen Segelboot mit einer einzigen engen Gemeinschaftskabine für alle, ohne Dusche oder Kühlschrank, dafür mit hin und her rutschendem Katzenklo für die Schiffskatze, gelenkt von einem alternden, verbitterten türkischen Kapitän oder seiner chronisch böse blickenden Ehefrau, wenn er betrunken war. Am dritten Tag hatte es nur noch vom Meerwasser aufgeweichtes Brot zu Essen gegeben.

Aber wir hatten auch Wind und Sonne und Weite gefühlt und winzige Inseln aus leuchtend weissem Sand gesehen und nachts einen mächtigen Mond und ein zweites Meer aus Sternen, das auf das Meer hinabschien, auf dem wir in unserer Nussschale vor uns hinschaukelten. Und eine Menge andere Dinge, die in etwa so berauschend wirken, wenn man sie erlebt, wie sie kitschig wirken, wenn man sie liest. Delfine, die das Boot ein Stück weit begleiteten, zum Beispiel. Oder Sonnenuntergänge, die die schönsten Bildschirmschoner aussehen lassen wie – tja, schöne Bildschirmschoner, eben.

Als ich das Buch aufklappe, rieselt mir Sand entgegen. Ein paar Tage nach dem Kauf waren wir weitergezogen, nach Tayrona, an den Strand.

Ich komme mir etwas blöd vor, als ich merke, dass ich immer noch lächle. Zumal mir zwar nach lächeln zumute ist, aber nicht nur. Längst hat sich der feine Sand im Buch mit Staub vermischt. Ich puste beides aus den Ritzen zwischen den Seiten und stelle den Band zurück.

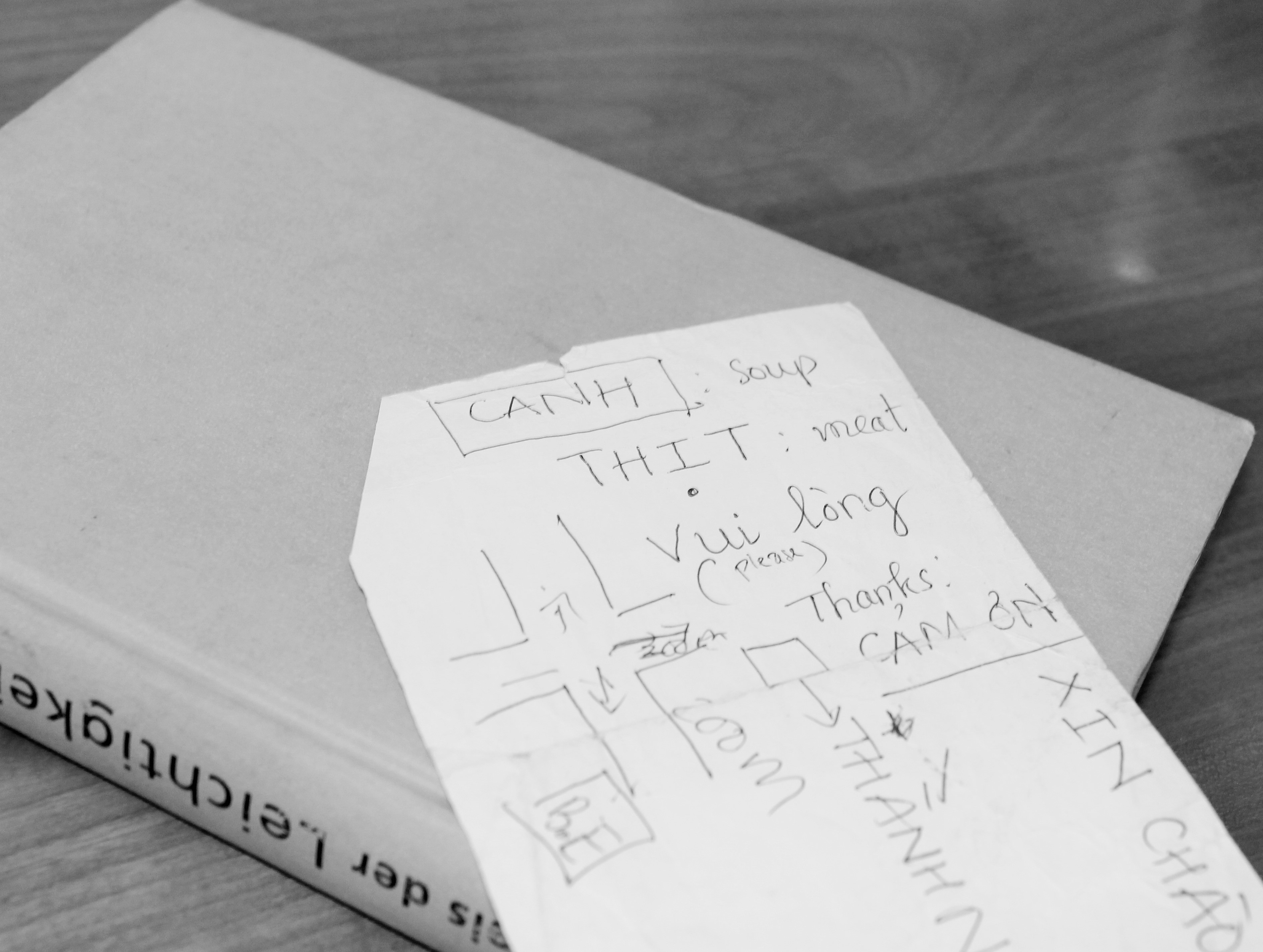

Das dritte Buch, für das ich mich entscheide, ist in besserem Zustand. Es hat einen harten Umschlag aus Karton, der es vor dem Altern schützt. Eigentlich ein Blödsinn für ein Buch, das „Der Preis der Leichtigkeit“ heisst; immerhin ist der Preis der Leichtigkeit ihre rasche Vergänglichkeit. Ausserdem machen die Kartondeckel das Buch ziemlich schwer, wenn man es mal rein von der praktischen Seite betrachtet. Geschrieben wurde es von Andreas Altmann, von dem mehrere Titel in meinen Bücherregalen stehen, weil ich seine Art zu Reisen mag: immer dorthin, wo noch nicht alles entdeckt und entzaubert worden ist und am allerliebsten an Orte, an denen er sich nur mit Händen und  Füssen verständigen kann. Und genau daran erinnert mich der zerknitterte Zettel, der mir aus dem Buch entgegenflattert: An das Sich-Mit-Händen-Und-Füssen-Verständigen, an weissen, wackeligen Plastiktischen, zum Beispiel. „Canh: Soup“, steht auf dem Zettel in etwas ungelenker Schrift und „THIT: meat“ und „vui long (please)“. Und noch ein paar andere Basics der vietnamesischen Sprache. Ich kriege Hunger und vertage das Schreiben auf morgen. Kochen lenkt ab. Sogar vom Fernweh.

Füssen verständigen kann. Und genau daran erinnert mich der zerknitterte Zettel, der mir aus dem Buch entgegenflattert: An das Sich-Mit-Händen-Und-Füssen-Verständigen, an weissen, wackeligen Plastiktischen, zum Beispiel. „Canh: Soup“, steht auf dem Zettel in etwas ungelenker Schrift und „THIT: meat“ und „vui long (please)“. Und noch ein paar andere Basics der vietnamesischen Sprache. Ich kriege Hunger und vertage das Schreiben auf morgen. Kochen lenkt ab. Sogar vom Fernweh.